Esa mala costumbre de respirar

Verónica Garibay Bravo

Gerente de Transporte y Electromovilidad en Iniciativa Climática de México, ICM

El aire que parece y huele limpio puede estar contaminado. No todo el tiempo respiramos bajo una capa visible de humo gris y, de hecho, la contaminación del aire no siempre es fácil de detectar. La mayoría de los problemas generados por la polución atmosférica se acumulan gradualmente, al respirar aire contaminado durante meses o años, y se convierten en padecimientos crónicos, ocasionan muerte prematura o incrementan enfermedades como el Alzheimer.

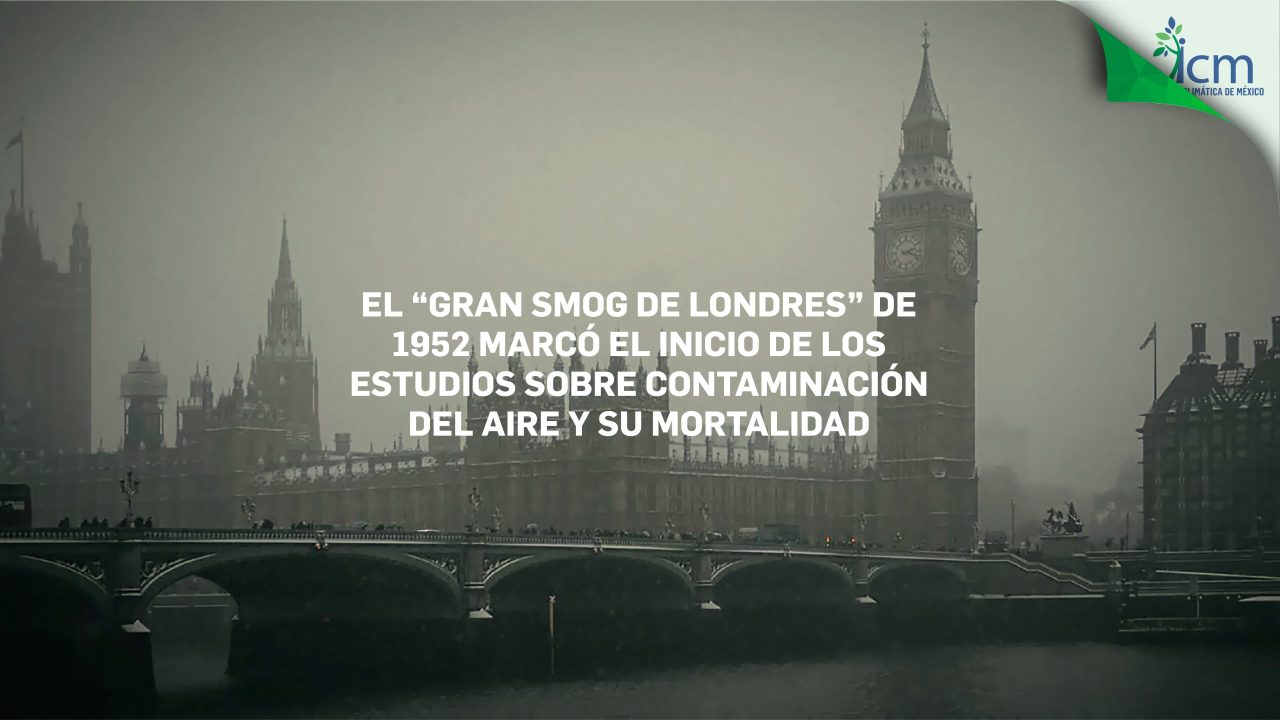

Generalmente han sido las crisis las que ayudan a sensibilizar sobre la problemática. El llamado “gran smog de Londres de 1952” (el cual, por cierto, se describe con detalle en la muy famosa bioserie de la fallecida monarca del Reino Unido) marcó el inicio de los estudios sobre contaminación del aire y mortalidad prematura, por la gran cantidad de muertes e ingresos hospitalarios que ocasionó. Desde entonces, se ha multiplicado la evidencia científica que demuestra que éste sigue siendo un problema de salud pública que afecta particularmente, a las infancias, mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con padecimientos crónicos y grupos de ingresos bajos.

En este siglo XXI, también se han incrementado las películas con temáticas relacionadas a un futuro postapocalíptico en el que el aire contaminado es central. Pero no basta con que en el imaginario colectivo sea un temor vigente, la información relacionada con la mala calidad del aire no ha generado las respuestas colectivas necesarias para atender la problemática.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la mayoría de las personas en el mundo estamos expuestas a niveles insalubres de contaminación, es decir, a una mala calidad del aire, y esto tiene consecuencias importantes en nuestra salud. Comúnmente asociamos la contaminación del aire con padecimientos respiratorios leves, como tos, rinitis, o incluso asma. Pero la exposición continua a una mala calidad del aire puede desencadenar una serie de padecimientos múltiples, no sólo respiratorios, sino también cardiovasculares, metabólicos, neurológicos y gestacionales.

En ese sentido, debemos subrayar que los efectos negativos del cambio climático afectan directamente la calidad del aire. Por ejemplo, los incendios en grandes regiones de Canadá y Estados Unidos ocasionaron que ambos países presentaran el mayor incremento de contaminación atmosférica de todo el mundo. Se calcula que el 50 por ciento de los canadienses respiraron un aire que excede sus estándares de calidad del aire al registrar la más alta polución por partículas desde 1998, según el Índice de Calidad del Aire 2025 del Instituto de Política Energética de la Universidad de Chicago (EPIC por sus siglas en inglés).

El deterioro de la calidad del aire es, a escala urbana, una de las múltiples dimensiones de la emergencia climática en que vivimos. La quema de grandes cantidades de combustibles fósiles, además de exacerbar el efecto invernadero, es también una de las principales fuentes de las partículas y el ozono, los contaminantes relacionados con los padecimientos mencionados en párrafos anteriores.

La buena noticia es, entonces, que muchas de las acciones que se implementen en las ciudades para mitigar el cambio climático seguramente tendrán beneficios. En primera instancia, para la salud de sus habitantes más vulnerables: niñas, niños, mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y grupos de ingresos bajos. La responsabilidad de estas acciones recae en todas las personas: gobiernos, industria, ciudadanía, academia.

Está demostrado que una buena alimentación contribuye a conservar la salud y el bienestar físico. Si hemos de cuidar lo que comemos y bebemos para tener una buena calidad de vida, pensemos también en lo que entra al organismo a través de nuestros pulmones. A fin de cuentas, todas las personas, sin excepción, tenemos la mala costumbre de respirar.

Esta columna fue publicada en la versión impresa de Excélsior el 5 de octubre de 2025.